監督が自分の世界の表現にこだわるか、サークルとして、みんなの映画に徹するか。サー

クルで製作する映画はいわば全員がその映画作りのための資金を分担することになりま

す。つまりはスポンサーも兼ねているので、監督やプロデューサーが会員兼スポンサーをこ

き使っていいのかという問題が根本にあります。無論、体育会系ではなく、軟弱な文化系サ

ークルなのだし、そうそう先輩だからといって先輩風を吹かせるような風土でもありません。

和気藹々とサークル活動として、映画を作るのだから、どこまで監督の独裁が通じるのか、

というのはどこの映画サークルでも抱える悩みだったのだと思います。 当時の駒大には三つの映画サークルがありました。わが映研とシネマプロデュース研究会

と8ミリ同好会です。その後、光と影の部屋とKOSの二つが加わり五つの映画製作サークル

が乱立することになりますが、それは後の話です。私が前述の三つのサークルの中から映

研を選らんだのは何故か。最初に説明を聞いただけ、先輩の口車に乗せられただけなのか

も知れません。ただ、後に三つのサークルのスタンスというのが見えてきました。 映画は監督が作るものであって、監督の意図が通っていない映画は無意味なものになって

しまいます。演出に忠実なることを目指して、サークルの入会時からスタッフや役者、演出部

門と分けたパートに属し、専門的に活動しよう、プロを目指そうというと言うのがシネプロのコ

ンセプト。サークルとしての映画作りにこだわって実写やアニメーションを手がけていた8ミリ

同好会。映研はその中道路線。プロを目指すのは会員個人の目標として、サークル内では

サークルの映画を作る。しかし、妥協をする必要はない。スタッフは同権、監督は常にスタッ

フを納得させた上で製作を進めよ、といった理想を掲げていたのが、映研でした。私は映研

を選らんで正解でした。技術的にも高いレベルにあって、プロを目指すような人たちが余技で

参加しているのが、映研だと思っていきした。そして、何人もの会員が今でも映像畑で活躍し

続けています。 映研での技術の伝授はどちらかといえば見よう見まね、自学自習がモットーでした。よく、

盗めと言われました。当時の段階では当然ながら専門的に勉強したような会員は多分いな

かったのでしょう。今は脚本の書き方からすべて教えてくれる学校があるので、とりあえず映

画を作りたいという人は専門学校などを探してみるのが近道で、きちんと初歩から教えてもら

えることでしょう。 私はカメラや編集を見よう見まねで学習しました。脚本の書き方については日本なんとか

協会だか連盟だかの監修の「シナリオハンドブック」という一冊のテキストを購入したくらいで

す。中に参考として、野村芳太郎監督作品「張り込み」の脚本が掲載されていたのを憶えて

います。後は角川映画のシナリオ文庫くらいしか範にするものがなかった。いわばそれだけ

不勉強だったと言うことですが、何はなくともいろいろ製作に携わっているうちに多少なりとも

勝手が飲み込めていったと言うことでしょう。 当時は3分20秒の一回こっきりのサイレントフィルムは現像代を含めて1200円くらいのコ

ストがかかりました。今はビデオが普及しているので映像を撮るハードには事欠かない御時

世です。しかし、作品を撮り上げるという行為は、まるで普及していません。各地で実施され

ている映画祭やビデオフェスティバルは依然低調のままです。今の高校生や大学生は個人

的な自己主張の手段には事欠きませんが、大勢の人間が心を合わせて作り上げなくてはな

らない映画なんて厄介なものにはなかなか取り組まないようです。「自分たちにとって楽しい

ことは映画でなけりゃだめなんだ。」といった拘りを持つのは本物のプロを目指す人だけのも

のなのでしょうか。 いや、映画作りの楽しさをもっと多くの人に知ってもらいたいと思います。私が駒大映研で

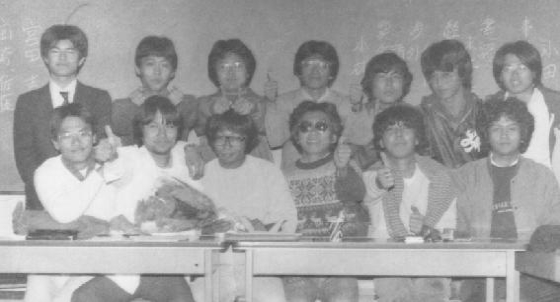

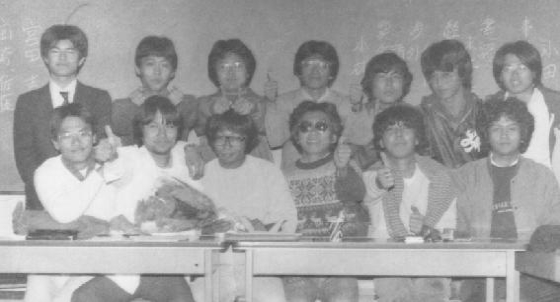

修得したノウハウを是非、誰かに伝えたいものです。(⇒「自主映画を作ろう」)私は駒大を卒

業したことを誇りに思ったことはないのですが、駒大映研を卒業したことだけは大いに誇りに

思っているのです。ものの値打ちとは人から決められるものではなくて、自分が決めるもので

す。私は良き仲間にめぐり逢えて人生で最も幸せな四年間を過ごすことが出来ました。 2015年現在、当時の映画サークルと同じ名を受け継いで現存するのはシネマプロデュー

ス研究会です。2002年ごろまでは8ミリ同好会も活躍していました。8ミリ同好会といえば大

森立嗣監督が有名ですね。とはいえ映研が消えてしまったことは悲しいことであります。で

すが、いずれ映研の意志を継ぐ者が現れて、映研の旗を再び掲げてくれることでしょう。 |